Heizungssystem richtig auslegen

Facility Management: Heiztechnik » Wärmeerzeugung » Auslegung des Heizungssystems

Die korrekte Auslegung des Heizungssystems ist entscheidend für eine effiziente und zuverlässige Wärmeversorgung in Gebäuden

Eine präzise Analyse der Gebäudeeigenschaften, des Wärmebedarfs und der klimatischen Bedingungen ist unerlässlich, um das passende System auszuwählen. Ein hydraulischer Abgleich, eine optimale Rohrnetzauslegung und angemessene Wärmeübertrager sind entscheidende Faktoren für die Effizienz des Heizungssystems. Ein energieeffizientes Heizungssystem sollte in der Lage sein, sich an wechselnde Bedingungen und Lastprofile anzupassen.

Planung für zuverlässige Heizungsanlage

Auslegung des Heizungssystems

Bei der planerischen Auslegung des Heizungssystems geht es darum, die wesentlichen Parameter der Heizungsanlage zu ermitteln und festzulegen. Die technische Konzeption einer Heizungsanlage steht eng in Verbindung nicht nur mit ihrer grundlegenden Funktion, sondern auch damit, wie sie in Bezug auf hygienische Ansprüche funktioniert (siehe auch Seite 5 … Behaglichkeitsbereich). Gebäude sollen nicht gesundheitsschädlich sein, sondern vielmehr einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen. Bedauerlicherweise erfüllen viele Gebäude diesen Anspruch nicht, möglicherweise aufgrund fehlender ganzheitlicher Planungsmethoden oder aufgrund von Umbauten, die alles durcheinander gebracht haben.

Es gibt eine Reihe von Gesundheitserscheinungen, die gemäß dem Sick-Building-Syndrom (SBS) auf ein unzureichendes Gebäudeklima zurückgeführt werden können. Das SBS wurde von Dr. med. P. Kröling definiert, der verschiedenen Beschwerden wahrscheinliche Ursachen zuordnet. Die Tabelle illustriert diese Zusammenhänge.

SBS-Beschwerden Katalog, Quelle: Dr. med. P. Kröling

| SBS-Beschwerden | mögliche Ursachen |

|---|---|

| Zugerscheinungen, Erkältungsneigung, mangelhafte Luftführung | too high flow velocity too strong turbulence Supply air temperature too low rheumatic complaints |

| Schleimhautreizungen der oberen Luftwege und Augen Lufttrockenheitsgefühl | Mikrobielle Allergene aus Klimaanlagen Hausstaub Milben (beispielsweise im Teppichboden) |

| Müdigkeit Benommenheit Kopfschmerzen Störungen der Konzentration | Störung in der Thermo-Regulation - Temperaturen höher als 23 °C - fehlende (Fenster-) Lüftung - Anhebung der relativen Feuchte Allergene, Endo- bzw. Cytotoxine niederfrequenter Schall < 100 Hz |

| Insuffizienz von: - zu große Fensterflächen - schlechter raumluftechnischer Leistung bzw. Wartung | |

| Fieber Gliederschmerzen Atembeschwerden | Endotoxine (Mikrobielle Zellgifte) Cytotoxine - den Filtern - den Zuluftelementen |

| Schlechte Luftqualität | Geruch aus der Klimaanlage - mikrobiologisch Luftwechsel Zahl ist nicht ausreichend. |

Effiziente Planung von Heizungsanlagen: Softwareunterstützung und Anpassungen im Bestand

Die Planung von Heizungsanlagen erfolgt in der Regel mithilfe spezieller Rechenprogramme und zeichnerischer Darstellung, beispielsweise mittels eines CAD-Programms. Moderne Planungssoftware integriert das Berechnen während des Zeichnens. In erster Linie erfordern Neubauten eine Systemauslegung, jedoch ist auch bei Änderungen (wie Erweiterungen, Rückbauten, Dämmmaßnahmen, Fenstertausch usw.) in bestehenden Gebäuden zumindest eine Anpassung des Systems notwendig. Es ist vorteilhaft, wenn man dabei auf vorhandenen Bestandsunterlagen aufbauen kann, da eine vollständige Neuaufnahme der bestehenden Heizungsanlage kostspielig sein kann.

In Abhängigkeit von der konkreten Maßnahme, bei der sich beispielsweise folgendes ändert:

thermische Hülle

Raumschnitt

Umstieg von Radiatoren auf Fußbodenheizung,

Heizkesselerneuerung

Nutzungsänderungen mit Beeinflussung der Heizlast bzw. des Temperaturniveaus.

Die Rahmenbedingungen sind immer zu überprüfen, und falls erforderlich, wird die Anlage neu berechnet. Dabei sind die folgenden Schritte durchzuführen:

Raumweise Berechnung der Heizlast

Festlegung der Systemtemperaturen (Kesselwassertemperatur, Vorlauf, Rücklauf)

Bestimmung der Heizflächengrößen

Bestimmung des benötigten Volumenstromes pro Heizfläche und des Summen-Volumenstroms

Berechnung des abgeglichenen Rohrnetzes inklusive der Ventileinstellwerte (Strang- und Heizkörperregulierventile)

Pumpenauswahl (Differenzdruck, Volumenstrom, Pumpenregelung)

Gebrauchswarmwasserbedarf

gegebenenfalls technologische Wärme für Produktions- o. ä. Zwecke.

Die Berechnung der Heizlast für jeden einzelnen Raum bildet die Basis für die Auswahl der Heizung einschließlich ihrer Heizkörper und die Auslegung der Anlage. Dabei werden für jeden Raum folgende Parameter berücksichtigt:

das Raumvolumen, gegeben durch die Geometrie in den Zeichnungen, sofern vorhanden

wärmetechnische Beschaffenheit der Umfassungsflächen (Wände, Decken, Böden, Fenster und Türen)

Orientierung (Himmelsrichtung) des Bauteiles

Erwünschte Raumtemperatur

Standort des Gebäudes

Nutzungsart des Gebäudes.

Heizlastberechnung nach DIN 12831: Anforderungen und Einflussfaktoren

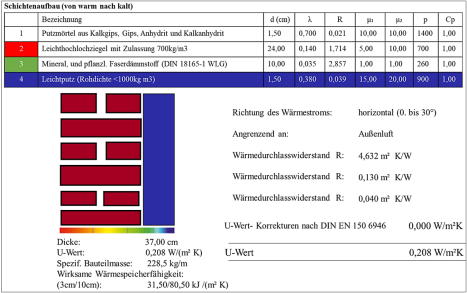

Schichtaufbau und Wärmeleitwerte

Auszug Berechnung des Wärmedurchgangswertes U in DIN 12831

Die Transmissionsverluste des Gebäudes werden auf diese Weise festgestellt. Weiterhin ist die sogenannte Lüftungsheizlast zu berechnen. Dies entspricht in der Regel der Wärmemenge, die durch Lüftung verloren geht und daher ersetzt werden muss. Aufgrund der teilweise sehr dicht schließenden Fenster und Türen ist dieser Anteil aus bautechnischer Sicht relativ gering. Die Situation ist jedoch anders bei maschineller Lüftung. Hierbei wird ein anderer Rechenansatz als bei der Planung einer statischen Heizung verwendet.

Abhängig von der Gebäudenutzung kann es sinnvoll sein, einen Aufheizzuschlag einzubeziehen. Dies ermöglicht eine rasche Wiederaufheizung des Gebäudes nach einer Absenkphase (siehe vorherige Fußnote). Zusätzlich ist die benötigte Leistung für die Gebrauchswarmwasserbereitung zu berücksichtigen. Dies kann für die Dimensionierung des Heizkessels in energieeffizienten Gebäuden entscheidend sein. Die Berechnung der Heizlast wird nach DIN 12831 durchgeführt. Die oben beschriebene Vorgehensweise für die Berechnung der Heizlast ist in dieser Norm, einschließlich ihrer Beiblätter, Schritt für Schritt festgelegt.

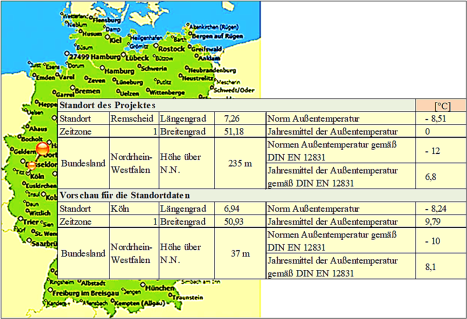

Da es im Laufe der Jahre insbesondere im Bereich der ständigen Verbesserung des Wärmeschutzes und der Entwicklung neuer Materialien und Verfahren regelmäßig Fortschritte gibt, ist diese DIN bereits veraltet, sobald sie von Fachleuten abgestimmt und in Kraft gesetzt wird. Dies betrifft nicht nur die verbesserten Materialien, sondern auch die sich verändernden klimatischen Bedingungen. Die Berechnung der Heizlast berücksichtigt unter anderem diese klimatischen Werte, die für unterschiedliche Regionen bei der Berechnung berücksichtigt werden müssen. Aktuell liegt der fachliche Disput gerade darum vor. Die neueste Version der DIN 12831 soll im Jahr 2019 verbindlich werden.

Heizlastberechnung und Systemdimensionierung: Grundlagen und Fallbeispiel

Klimadaten und Geoinformationen

Klimadatensatz im neuen Regelwerk DIN 12831

Hierzu wurden die Daten der Norm-Außentemperaturen um zusätzliche Informationen ergänzt, wie beispielsweise die Postleitzahl und die jeweilige geografische Höhe. Auf dieser Grundlage kann in Berechnungsprogrammen zukünftig ein noch präziserer Klimadatensatz für das jeweilige Objekt hinterlegt werden. Aus diesem Grund ist es nicht überraschend, dass Fachleute unterschiedliche Meinungen zu diesem Thema haben und teilweise ihre Verunsicherung äußern. Letztlich bildet die genaue Heizlastberechnung den Ausgangspunkt für die Dimensionierung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen. Wenn Mängel festgestellt werden, ist es üblich zu überprüfen, ob die zugrunde liegenden Berechnungen korrekt sind.

Da die genaue Heizlastberechnung nicht unmittelbar zur Aufgabe des Facility Managers gehört, soll lediglich ein Beispiel für eine grobe Berechnung gegeben werden. Dadurch kann der Facility Manager eine erste Einschätzung darüber erhalten, ob möglicherweise eine Ungleichheit besteht oder ob die Heizung in gutem Zustand ist. Für interessierte Leser ist im Anhang eine Abhandlung enthalten, die den fachlichen Disput um die DIN 12831 beschreibt.

Wie bereits erläutert, stellt das Fallbeispiel lediglich eine grobe Schätzung dar. Eine wirklich genaue Auslegung einer Anlage sollte nur dann als korrekt betrachtet werden, wenn sie auf einer tatsächlichen Berechnung gemäß DIN 12831 beruht.

Fallbeispiel:

Überschlägige Berechnung der Heizlast aus dem Öl/Gas Verbrauch über die Volllaststunden:

Zu den Volllaststunden gibt es verschiedene Quellen die Erfahrungswerte für unterschiedliche Heiz-Situationen liefern. Für Wohngebäude im Flachland / Mittelland (bis ca. 800m ü NN) kann man mit 2.000 bis 2.100 Volllaststunden ohne Warmwasserbereitung und mit 2300 bis 2400 Volllastsunden inklusive Warmwasser rechnen.

ΦHL = Verbrauch ● HS ● η / tVoll

ΦHL = Norm-Heizlast in kW

HS = Brennwert

η = Jahresnutzungsgrad der Anlage

tVoll = Vollaststunden

Für Öl [l] ohne WW gilt:

ΦHL = Öl [l] x 10,6 x η / 2000

Für Gas [m3] ohne WW gilt:

ΦHL = Gas [m3] x 11,55 x η / 2000

Für η gilt ca. 0,8 bis 9,5 für Bestandsanlagen je nach Alter.

Eine weitere wesentliche planerische Aufgabe besteht darin, basierend auf den berechneten Heizlasten für jeden Raum das Heizsystem so zu dimensionieren, dass es die errechnete Wärmemenge effektiv in die jeweiligen Räume übertragen kann. Dabei sollten die Heizkörper entsprechend dimensioniert sein, um ihrer Funktion gerecht zu werden.

Hydraulischer Abgleich

Für die Dimensionierung und Einstellung einer Heizungsanlage ist es unerlässlich, eine Heizlastberechnung für jeden zu beheizenden Raum durchzuführen. Dies geschieht für den kältesten Tag des Jahres. Die Heizlast stellt die kontinuierliche Wärmeleistung [in W oder kW] dar, die einem Raum zugeführt werden muss, um die gewünschte Temperatur gemäß DIN 12831 zu erreichen und aufrechtzuerhalten. Die benötigte Leistung hängt von der Qualität der Gebäudehülle ab, die den Raum umgibt. Hierzu gehören alle Wände, Decken, Böden und Fenster, die an Bereiche angrenzen, deren Temperatur niedriger ist als die gewünschte Raumtemperatur.

Die ermittelte Raumheizlast bildet die Grundlage für die Auswahl der richtigen Heizkörpergröße und -anzahl. Hierbei werden auch Vorlauf- und Rücklauftemperaturen festgelegt, z. B. 50/40 für Heizkörperheizungen und 30/25 für Fußbodenheizungen. Die benötigte Wärme wird im Heizkessel erzeugt, auf das Heizungswasser übertragen und von der Heizkreispumpe zu den Heizkörpern bzw. Fußbodenheizkreisen transportiert. Jeder Heizkörper benötigt einen bestimmten Volumenstrom [l/min oder m3/h], um die zuvor berechnete Heizleistung zu erbringen.

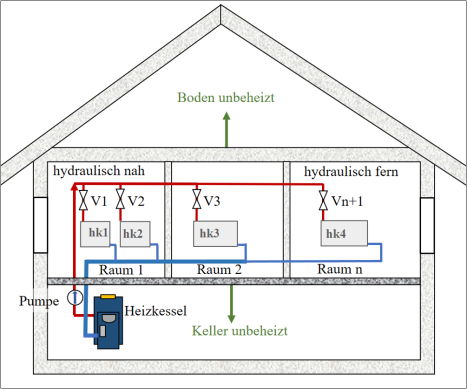

Um den benötigten Volumenstrom zu erreichen, muss die Pumpe einen spezifischen Differenzdruck erzeugen, der von den Rohrreibungswiderständen, Ventil-Kv-Werten, Luftabscheidern, Schmutzfängern usw. abhängt. Dieser Widerstand wird für den am weitesten entfernten Heizkörper im Heizkreis berechnet, und die Pumpe wird entsprechend ihrer Kennlinie ausgewählt.

Da das Heizungswasser alle Heizkörper sicher erreichen muss und die Nennweiten der Rohre nur in bestimmten Abstufungen verfügbar sind, entstehen im System Stellen, an denen der Differenzdruck zu hoch ist. In diesen Fällen muss der Durchfluss an den Voreinstelleinrichtungen der Ventile gedrosselt werden. Dieser Vorgang wird als hydraulischer Abgleich bezeichnet.

Der hydraulische Abgleich kann nur durchgeführt werden, wenn eine raumweise Heizlastberechnung erfolgt ist und das Rohrnetz entsprechend dem Heizwasserbedarf an den verschiedenen Stellen dimensioniert wurde.

Ein Facility Manager kann davon ausgehen, dass ein ihm übertragenes Objekt ursprünglich gemäß diesen Vorgaben geplant und umgesetzt wurde. Seine Aufgabe besteht dann darin, die entsprechenden Dokumente aufzubewahren und bereitzuhalten, für den Fall, dass sie benötigt werden.

Eine solche Situation kann eintreten, wenn aufgrund von Umbauten oder Sanierungen der Wärmebedarf des Gebäudes und somit auch die ursprüngliche Auslegung des hydraulischen Systems nicht mehr zutreffen. Dies betrifft sowohl die Heizlasten als auch die Verteilung auf die einzelnen Heizkörper.

Solche Umbauten können z.B. sein:

Wärmedämmung von Außenwänden, Decken, Böden, Wänden zu unbeheizten Räumen, Dach, Fenstertausch

Änderung der Raumaufteilung, Anbau, Dachausbau, Rückbau

Austausch der Heizkörper (bei veränderter Leistung), des Heizkessels, der Heizkreis-Pumpe.

Wichtige Rolle des hydraulischen Abgleichs für Energieeffizienz und Komfort

Hydraulische Verbindung im Gebäude

Prinzipbild zum hydraulischen Abgleich

Diese gesamte Berechnungs- und Abgleichsprozedur hat eine besondere Bedeutung im Hinblick auf die energetischen und letztlich finanziellen Auswirkungen, insbesondere im Bereich der öffentlichen Hand, wenn Fördermaßnahmen in Anspruch genommen werden. In solchen Fällen ist ein hydraulischer Abgleich auf der Grundlage einer korrekten Heizungsdokumentation erforderlich. Selbst wenn keine Förderung beansprucht wird, ist es im eigenen Interesse ratsam, den Abgleich durchführen zu lassen.

Des Weiteren ist der Aspekt des Komforts zu erwähnen. Wenn der hydraulische Abgleich nicht ordnungsgemäß durchgeführt wird, können Strömungsgeräusche auftreten, wenn das Heizkörperregulierventil auf einer bestimmten Einstellungsstufe steht und die Strömungsgeschwindigkeit des Heizungswassers den zulässigen Wert übersteigt. Solche Geräusche sind immer ein Hinweis auf eine fehlerhafte Durchführung und sollten bemängelt werden.

Die beschriebenen Zusammenhänge beziehen sich ausschließlich auf den Bereich der statischen Heizung. Die Installation einer thermischen Solaranlage, die Integration von Photovoltaikanlagen oder Änderungen an der Warmwasserbereitungsanlage haben in der Regel keinen Einfluss auf die hydraulischen Verhältnisse im Heizkreis, da sie eigene Kreisläufe besitzen.

Fallbeispiel: Durchführung des hydraulischen Abgleichs

Die an den Heizkörpern befindlichen Thermostat-Ventilköpfe abnehmen,

den errechneten Einstellwert einstellen (gilt auch für druckunabhängige Ventile)

bei Fußbodenheizung erfolgt die Einstellung im Geschossverteiler

Bei Einsatz von ferngesteuerten Reglern mit thermischem-Antrieb muss u. U. ein

Mindestdurchfluss eingestellt werden (Herstellerangaben beachten)

Falls Stellantriebe vorhanden sind, diese abnehmen

Falls einstellbares Ventil vorhanden, und kein Durchflussmesser, Ventileinstellung nach dem errechnetem Einstellwert vornehmen

Falls einstellbares Ventil vorhanden, plus Durchflussmesser, Ventileinstellung nach errechnetem Einstellwert und zusätzlich Kontrolle über Durchflussmesser

Falls einstellbarer Durchflussmesser vorhanden ist, Volumenstrom am Durchflussmesser einstellen.

Zusätzlicher Abgleich der Volumenströme nach der Erstregulierung

Nach der ersten Einstellrunde ist oft ein zusätzlicher Abgleich erforderlich, aufgrund der wechselseitigen Beeinflussung der Volumenströme durch die Strömungsbedingungen. Bei der Einstellung mit Hilfe eines Durchflussmessers sollte die Pumpe eingeschaltet sein. An der Pumpe überprüfen, ob nach dem Abgleich der erwartete Gesamtvolumenstrom erreicht wird.

Kennlinie für Nachtabsenkung

Um Energie zu sparen, werden Heizungsanlagen nur während des tatsächlichen Bedarfs betrieben. Beispielsweise wird im Wohnzimmer in der Regel nachts keine Wärme benötigt. Aus diesem Grund wird oft eine sogenannte Nachtabsenkung eingestellt. Diese Einstellung erfolgt normalerweise am Bedienfeld des Kessels. Obwohl das Verfahren in den Bedienungsanleitungen beschrieben ist, erfordert es eine intensive Auseinandersetzung, um es als Laie vollständig zu verstehen. In diesem Fall ist es ratsam, den vertrauten Servicetechniker hinzuzuziehen.

Pumpen mit einer automatischen Nachtabsenkungs-Kennlinie reduzieren während der Nachtabsenkungszeiten den Energieverbrauch auf ein energiesparendes Minimum.

Fallbeispiel Funktion einer automatischen Nachtabsenkung:

Die Umschaltung zwischen Normalbetrieb und Nachtabsenkung erfolgt in Abhängigkeit von der Vorlauftemperatur. Die Pumpe schaltet automatisch auf Nachtabsenkung um, wenn die Vorlauftemperatur innerhalb von ca. 2 Stunden um mehr als 10-15 °C sinkt. Der Temperaturabfall muss mindestens 0,1 °C/min. betragen. Die Umschaltung auf Normalbetrieb erfolgt ohne Verzögerung, sobald die Vorlauftemperatur wieder um 10 °C angestiegen ist. Diese Funktion ist nur wirksam, wenn sie auch eingeschaltet ist. Eine Nachtabsenkung der Heizungssteuerung (Verringerung der Vorlauftemperatur um z.B. 5°C würde damit nicht unterstützt.) Es gibt auch Pumpen, deren Kennlinie extern ansteuerbar ist.

Die Effektivität der Nachtabsenkung hängt stark von der Bauweise des Gebäudes ab. Bei gut isolierten und massiven Gebäuden ist der Einspareffekt eher begrenzt (das Gebäude kühlt langsam aus und muss frühzeitig wieder aufgeheizt werden). Dies gilt auch für Fußbodenheizungen mit üblicher Estrichüberdeckung (~6 cm). Längere Absenkungszeiten sind in der Regel die Ausnahme, wie z.B. bei einer Ferienschaltung.

Bei schlecht gedämmten Gebäuden kann eine Absenkung jedoch sinnvoll sein. Hierbei ist darauf zu achten, dass in den Räumen keine Taupunktunterschreitungen auftreten. Leider sind die Effektivität einer Nachtabsenkung und die automatische Öffnung der Thermostatventile bei Abkühlung miteinander in Konflikt. In solchen Fällen wäre beispielsweise eine unabhängige Pumpe mit einer automatischen Nachtabsenkungs-Kennlinie eine geeignete Option.