Fernwärme

Facility Management: Heiztechnik » Wärmeerzeugung » Fernwärme

Die Nutzung von Abwärme aus industriellen Prozessen und Kraftwerken trägt zur Ressourcenschonung und Verringerung von Emissionen bei

Fernwärme stellt eine effiziente Lösung dar, um mehrere Gebäude zentral mit Wärme und Warmwasser zu versorgen. Mithilfe moderner Technologien kann die Effizienz der Wärmeübertragung in Fernwärmenetzen optimiert werden. Fernwärme eröffnet eine erhöhte Flexibilität bei der Auswahl der Energiequellen und fördert den Einsatz erneuerbarer Energien.

Wärmeversorgung durch Fernwärme-Systeme

Fernwärme

Industrielle Rohrleitungsinstallation

Die Abbildung zeigt eine komplexe Rohrleitungsinstallation mit präzisen Messgeräten und einer effizienten Steuerung.

Wenn von Fernwärme die Rede ist, denkt man zunächst an umfangreiche Heizwerke, die mittels eines weitverzweigten Rohrsystems die zentral erzeugte Wärme zu einem definierten Bereich transportieren. Oft handelt es sich dabei um Städte und größere Gemeinden, in denen häufig die Stadtwerke für diese Form der Wärmeversorgung zuständig sind. Allerdings liegen diese Fernwärmesysteme nicht im Fokus des Facility Managements, zumindest nicht in Bezug auf den Betrieb. Der Anschluss an ein Fernwärmenetz hingegen kann relevant sein.

In solchen Fällen übernimmt das Facility Management lediglich die Verwaltung eines Verteilsystems innerhalb seines Verantwortungsbereichs. Die Verantwortlichkeit erstreckt sich von der Sekundärseite der Einspeisungsstation bis zu den Wärmeverbrauchern, also den Heizkörpern, Decken- und Wandlüftern sowie möglicherweise weiteren Verteilstationen mit direktem oder indirektem Anschluss. Diese Verteilerstationen dienen meist technischen Zwecken, aber auch der Bereitstellung von Gebrauchswarmwasser.

Falls das Facility Management darüber hinaus eine eigene Wärmeerzeugungsanlage betreibt, wie beispielsweise Heizkessel, Blockheizkraftwerke oder andere Wärmeerzeuger, dann handelt es sich um ein eigenes Nahwärmesystem des Unternehmens. Dies unterscheidet sich meist durch geringere Ausmaße und Leistung im Vergleich zu den Wärmeversorgungsunternehmen größerer Städte. Zur Unterscheidung spricht man in solchen Fällen von Nahwärme. Die Systeme sind in beiden Szenarien gleichartig, da sie einheitliche Merkmale aufweisen.

Wärmetransport und Druckaufladung: Anforderungen an moderne Heizsysteme

Das vorherrschende Transportmedium für Wärme ist in den meisten Fällen Wasser. Dampfleitungen sind selten und wenn vorhanden, dann meist für technische Zwecke genutzt. Falls Heizwasser längere Strecken zurücklegen muss und die Anlagen stark verzweigt sind, wird oft Wasser mit einer Temperatur oberhalb des Siedepunkts verwendet. In solchen Fällen wird der Anlagendruck erhöht, um sicherzustellen, dass das Heizwasser nicht verdampft. Dies nennt man Druckaufladung. Die Druckerhöhung erfolgt direkt proportional zur Vorlauftemperatur des Heizmediums, zuzüglich eines Sicherheitsaufschlags. Es ist nachvollziehbar, dass bei der Konzeption solcher Anlagen ein Gleichgewicht zwischen der Vorlauftemperatur des Heizmediums und den damit verbundenen erhöhten Investitionskosten hinsichtlich der Druckfestigkeit und Isolierstärken gefunden werden muss.

Bei der folgenden Erläuterung der Aspekte von Fernwärme haben wir bewusst keinen Unterschied zwischen Fern- und Nahwärme gemacht, da sie grundsätzlich ähnlich sind. Vollständigkeitshalber sei noch erwähnt, was den Unterschied zwischen einem Heizwerk und einem Kraftwerk ausmacht.

Heizwerk vs. Kraftwerk

| Heizwerk | Kraftwerk | Heizkraftwerk |

|---|---|---|

| Ein Heizwerk erzeugt keinen Dampf, sondern ausschließlich warmes bzw. heißes Wasser. Der Begriff „heißes Wasser“ bezeichnet den Fall, dass die Kesselwassertemperatur über dem Siedepunkt des Wassers liegt und durch Druckauflastung das Verdampfen verhindert wird. Eine solche Fahrweise im Primärnetz bedingt eine (druckmäßige) Netztrennung durch Wärmeübertrager gegenüber dem Sekundärnetz in den Gebäuden. Wird lediglich mit Warmwasser gefahren, kann auch mit direkter Einspeisung in die Hausnetze gearbeitet werden. | Die Unterscheidung wird sehr einfach, wenn man Kraft = Elektrizität setzt. Dann ist ein Kraftwerk nichts anderes als ein Elektrizitätswerk. Es hat also den Zweck, nichts Anderes als Strom zu erzeugen. Das erfolgt in der Regel dadurch, dass überhitzter Dampf durch Turbinen geschickt wird, deren Drehbewegung auf Generatoren zur Stromerzeugung übertragen wird. | Ein Heizkraftwerk ist ein Mix von beiden. Meist ist es so, dass beim Kraftwerksprozess Abwärme entsteht, welche dann für Heizzwecke genutzt wird. |

Fernwärme wird über Rohrleitungen über unterschiedlich lange Distanzen transportiert, bevor sie beim Verbraucher ankommt. Während des Transports gehen Teile der Wärme verloren. Die Verluste hängen beispielsweise von folgenden Faktoren ab:

Vorlauf- und Rücklauftemperaturen

dem Rohrdurchmesser und damit der wärmeabgebenden Oberfläche

Verlegeart (Stütze, Kanal)

Art und Ausführung der Wärmedämmung

Volumenstrom ≡ zu transportierende Wärmemenge.

Effizienz und Anwendung von Fernwärme: Wirtschaftlichkeit und Anschlussarten

Effizienz der Fernwärmeversorgung

Schema der Fernwärmeversorgung durch Heizkraftwerk

Die Erzeugung vor Ort scheint folglich effizienter zu sein, sollte jedoch immer durch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung bestätigt werden. Wenn technologische Wärme als Nebenprodukt entsteht, aber in der Nähe des Erzeugers nicht genutzt werden kann (z.B. Stromerzeugung, Müllverbrennung, industrielle Prozesse) oder wenn sie zwar zentral erzeugt wird, aber wirtschaftlich nur bei großer Abnehmeranzahl sinnvoll genutzt werden kann (wie bei Tiefengeothermie, großen thermischen Solaranlagen oder umfangreichen KWK-Anlagen), wird Fernwärme zweifelsohne zum gewünschten Mittel.

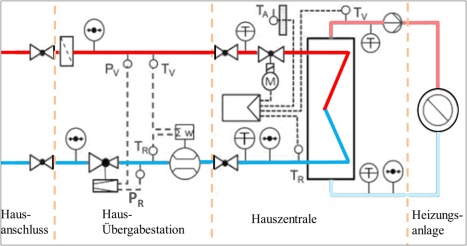

Am Bestimmungsort müssen die gelieferte Temperatur, der Druck und der Volumenstrom aus dem Netz den Anforderungen der Heizungsanlage des Abnehmers gerecht werden. Dies geschieht in der Hausanschlussstation. Hierbei wird zwischen direktem und indirektem Anschluss unterschieden (direkte und indirekte Einspeisung der Fernwärme ins Hausnetz).

Regelung des Leistungsbedarfs in Wärmenetzen: Mengen- und Temperatursteuerung

Regelung der Heizungstechnik

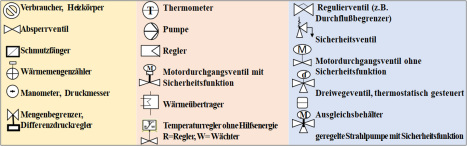

Armaturen in der Heizungstechnik

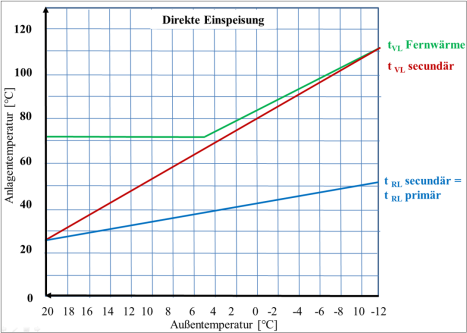

Die Regelung des Leistungsbedarfs erfolgt zum Beispiel durch die Steuerung des Differenzdrucks als "Antrieb" für den Volumenstrom oder durch Temperaturregelung (eine höhere Temperaturdifferenz entspricht einer höheren Enthalpie). Diese Ansätze werden auch als Mengen- bzw. Temperaturregelung bezeichnet. In den meisten Netzwerken wird für die Beheizung eine kontinuierliche, außentemperaturabhängige Betriebsweise angewendet. Dies ist jedoch begrenzt durch die Notwendigkeit der Warmwasserversorgung außerhalb der Heizperiode, die eine Mindestvorlauftemperatur von etwa 70 °C erfordert. Daher wird das Wärmenetz außerhalb der Heizsaison konstant mit 70 °C betrieben. Schwankungen im Warmwasserverbrauch werden durch die Mengenregelung ausgeglichen.

Direkte Einspeisung

Bei direkter Einspeisung fließt das zugeführte Fernheizmedium (sei es Dampf oder Heizwasser) direkt in die nachgelagerte Gebäudeanlage.

Vorteile:

geringe Kosten der Übergabestation

geringer Platzbedarf

Ausnutzung des Fernheiznetz-Differenzdruckes

Einsatz von Strahlpumpen möglich

geringere Verluste

Nachteile

ggf. höhere Drücke in der Gebäudeheizung als erforderlich

ggf. Mehrkosten für Hochdruck-Heizkörper

Probleme bei Leckagen

mögliche Verschlammung der Netze

Gefahr der Verbrühung.

Sicherheitsanforderungen und Anschlussarten bei Fernwärmeübergabestationen

Regelung der Heizungstechnik

direkte Einspeisung

Übergabestationen mit direkter Übergabe und die entsprechenden Gebäudeanlagen werden sicherheitstechnisch als integraler Bestandteil des Fernheizsystems betrachtet und müssen daher entsprechend den maximal möglichen Druck- und Temperaturbedingungen dieses Systems abgesichert sein (gemäß den Anforderungen des Fernwärmeunternehmens).

Beim direkten Anschluss an die Fernwärmeversorgung durchströmt das Fernwärmewasser die Heizkörper des Endnutzers direkt. Im Gegensatz dazu ist bei einer indirekten Einspeisung die Gebäudeanlage über einen Wärmetauscher vom Fernwärmenetz hydraulisch entkoppelt. In dieser indirekten Konfiguration fungiert der Wärmetauscher praktisch als Heizkessel.

Die übrige Anlagentechnik (Heiz- und Warmwasserkreislauf) entspricht der herkömmlichen Heizungstechnik. Die Art des Anschlusses wird vom Versorgungsunternehmen festgelegt. Ein direkter Anschluss erfordert weniger Platz, kann jedoch nicht bei allen Wärmeträgern angewendet werden. Hochdruckdampf- und Hochdruckheißwasseranlagen werden üblicherweise von der Gebäudeanlage getrennt. Lediglich für Niederdruckheißwassernetze oder Warmwassernetze sind beide Anschlussformen möglich.

Herausforderungen und Sicherheitsanforderungen bei direkter Fernwärmeeinspeisung

Herausforderungen der Direkteinspeisung

Regelung bei direkter Einspeisung

Der sekundäre Druck bei direkter Einspeisung entspricht dem Primärdruck des Versorgungsnetzes. Die Gebäudeanlage muss für diese Druckverhältnisse geeignet sein oder mit entsprechenden Druckminderern arbeiten. Bei einem Leck in der Gebäudeanlage kann es bei direkter Einspeisung zu erheblichen Wasserschäden kommen, da das Wasser aus dem Fernwärmenetz auch im Hausnetz zirkuliert. Die Sicherheitsanforderungen für diese Anschlussform sind vergleichsweise strenger und aufgrund des höheren Nenndrucks im Hausnetz auch kostspieliger in Bezug auf Material und Implementierung.

Fallbeispiel:

Die Netzauslegung beträgt 100/70 °C mit einer maximalen Rücklauftemperatur von 50 °C. In dem verbundenen Gebäude wird die Heizung mit Vor-/Rücklauf von 110/50 °C betrieben.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für die Regelung bei indirekter Einspeisung:

übliche Netzauslegung

Heizung mit Vor-Rücklauf 80/48 °C

Indirekte Fernwärmeeinspeisung: Flexibilität und Standardisierung bei Hausanschlussstationen

Indirekte Fernwärmeeinspeisung

Indirect District Heating Input

Bei der indirekten Einspeisung kann die Nenndruckstufe in der Gebäudeanlage nach Belieben festgelegt werden. Diese hängt hauptsächlich von der Höhe des Gebäudes ab, was wiederum von der auflastenden Wassersäule beeinflusst wird. Normalerweise werden standardisierte und typisierte vorgefertigte Hausanschlussstationen verwendet, die komplett in den Hausanschlussraum eingebaut werden, sofern eine entsprechende bauliche Öffnung vorhanden ist. Andernfalls werden die Stationen gemäß den zeichnerischen Vorgaben vor Ort in vorgefertigten Baugruppen oder sogar einzeln gefertigt.

Diese Station, auch als Kompaktstation oder Kompaktübergabe bezeichnet, kann gleichzeitig auch die Funktion einer Hauszentrale übernehmen. Üblicherweise bezeichnet man eine Anlage als Hausstation, wenn sie sowohl als Übergabestation als auch als Hauszentrale fungiert.

Erhöhte Rücklauftemperatur durch Wärmetauscher im Fernwärmenetz

Beim Fremdbezug von Wärme ist es wichtig, die Eigentumsgrenze zwischen dem Fernwärmeversorgungsunternehmen (FVU) und der Gebäudeanlage zu kennen. Diese Grenze legt die Verantwortlichkeiten für Bedienung, Wartung und Instandhaltung fest. Bei der indirekten Einspeisung erfolgt diese Trennung am Wärmetauscher, während bei der direkten Einspeisung in der Regel das Mischventil für die Rücklaufbeimischung als Trennungspunkt dient.

Betrieb von Fernwärme-Übergabestationen

Beim Fremdbezug von Wärme ist es wichtig, die Eigentumsgrenze zwischen dem Fernwärmeversorgungsunternehmen (FVU) und der Gebäudeanlage zu kennen. Diese Grenze legt die Verantwortlichkeiten für Bedienung, Wartung und Instandhaltung fest. Bei der indirekten Einspeisung erfolgt diese Trennung am Wärmetauscher, während bei der direkten Einspeisung in der Regel das Mischventil für die Rücklaufbeimischung als Trennungspunkt dient.

Dem Betreiber müssen alle Unterlagen zum Wärmelieferungsvertrag vorliegen, wie z.B.:

Allgemeine Vertragsbedingungen

Tarife bzw. Sondervereinbarungen

Technische Anschlussbedingungen

Anlagenschema

Abnahmebescheinigung.

Einregulierung und Verbrauchserfassung in Fernwärmegebäudeanlagen

Die Einregulierung der Gebäudeanlage mithilfe der Regelungsanlagen in der Übergabestation erfolgt genauso wie bei herkömmlichen Verfahren der Wärmeeigenerzeugung. Während des Betriebs ist der Wärmeverbrauch in festgelegten Intervallen abzulesen und in die Verbrauchserfassungsbögen einzutragen.